Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

Warning: Array to string conversion in

/home/ashtangarc/www/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line

252

L’Inde est le berceau des quatre grandes traditions religieuses. Lors du dernier recensement de 1991, il y avait :

- Hindouisme 82,41%

- Bouddhisme 0,77%

- Jaïnisme 0,41%

- Sikhisme 1,99% %, mais majoritaires au Pendjab

On peut y ajouter quatre autres grandes traditions qui ont une longue histoire en Inde :

- Le Zoroastrisme ou les Parsi, 80% d’entre eux vivent au Maharastra, les autres au Gujarat.

- Le Judaïsme

- Le Catholicisme 2,32%

- L’Islamisme 11,67%, majoritaires dans le Cachemire

-

-

Statue monolithique de 18m, du Tîrthankara Gomateshvara à Shravanabelagola au Karnataka

-

-

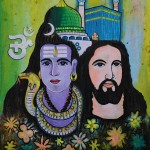

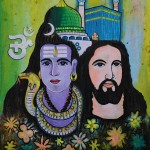

Śiva, Jésus, Islam, les 3 grandes religions, peinture murale à Fort Kochin – Kerala

-

-

Vierge Marie à l’enfant Jésus, bois polychrome, cathédrale de Fort Kochin – Kerala

Pour être complet, on doit ajouter :

Les minorités religieuses

- Kukis

- Nagas

- Bodos

- chakmas

- hajongs

La religion en Inde revêt encore une grande importance.

Dans la vie quotidienne de nos amis indiens, elle joue un rôle essentiel.

Elle rythme la vie sociale et culturelle. Chaque religion en Inde a influencé l’architecture, la sculpture, la peinture, la musique et même la médecine.

Pratiquement toutes les grandes religions du monde y sont représentées. On note toutefois, aujourd’hui, une baisse des valeurs religieuses chez les jeunes citadins. L’Inde est très fière de sa diversité religieuse. Néanmoins, les mariages inter-religieux sont rares et des tensions entre les différentes communautés -notamment entre hindous et musulmans – continuent d’agiter certains états.

-

-

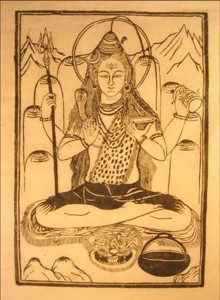

Śiva « le bon, celui qui porte bonheur »

-

-

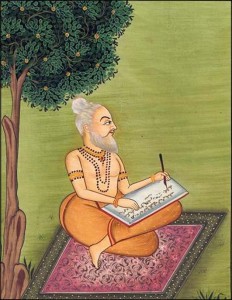

Sarasvatī, la déesse de la connaissance, de la sagesse et des arts

-

-

Lakshmi ou Mahalakshmi, la déesse de la fortune épouse de Viṣṇu

-

-

Nandi ou Nandin (« joyeux ») ou encore Nandikeshvara (le « seigneur de la joie ») Il est le véhicule du dieu Śiva.

-

-

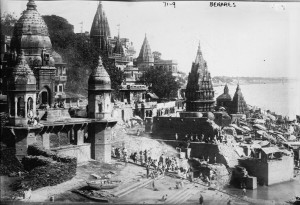

Śiva liṅgaṃ à Vārānasī (Bénarès)

-

-

La déesse Gangā, la déesse du Gange, son véhicule (vāhana) est soit un gavial du Gange (makara)

Hindouisme

C’est la religion principale, prés de 84% de la population, l’une des plus vieilles religions du monde. Le Sanatana Dharma est à vrai dire, plus une façon de vivre et de penser qu’une religion organisée.

La cour suprême de l’Inde a défini le cadre de « la foi hindoue » en 1966, comme suit :

- l’acceptation respectueuse des Veda comme la plus Haute Autorité sur les sujets religieux et philosophiques et l’acceptation respectueuse des Veda par les penseurs et philosophes hindous comme base unique de la philosophie hindoue

- l’esprit de tolérance et de bonne volonté pour comprendre et apprécier le point de vue de l’adversaire, basé sur la révélation que la vérité comporte plusieurs apparences

- l’acceptation par chacun des six systèmes de philosophie hindoue d’un rythme du monde qui connaît des périodes de création, d’entretien et de destruction, périodes, ou Yuga, qui se succède sans fin

- l’acceptation par tous les systèmes de la philosophie hindoue de la croyance dans la renaissance et la préexistence des êtres

- l’identification du fait que les moyens ou les manières d’accéder au salut sont multiples

- la réalisation de la vérité que, aussi grand que puisse être le nombre des divinités à adorer, on peut cependant être hindou et ne pas croire qu’il faille adorer des idoles

- à la différence d’autres religions, ou croyances, la religion hindoue n’est pas liée à un ensemble défini de concepts philosophiques.

Un hindou est donc celui qui croit à la philosophie énoncée dans les Veda (La Connaissance). Les Veda sont les écritures religieuses les plus anciennes du monde. Le principe de cet enseignement est que la vraie nature de l’homme est divine : Dieu, ou le Brahman, existe en chaque être vivant.

Cette tradition est donc une exploration de la connaissance de soi, une recherche du divin présent en chaque individu.

Pour les Veda, personne n’a besoin « d’être sauvé » puisque personne n’est jamais perdu. On vit seulement dans l’ignorance de sa nature profonde, divine.

Cette religion se base sur les textes sacrés fondamentaux qui expliquent le samsara, le karma, le dharma et les castes. Les hindous pensent que la vie humaine est cyclique : après la mort, l’âme se réincarne (le saṃsāra))

dans un nouveau corps soit humain, animal ou végétal en fonction de ses actes. Ils pensent que le karma de leur vie en cours déterminera la qualité des vies suivantes, un mauvais karma peut conduire à se réincarner dans une caste inférieure voire même en animal.

Pour atteindre « mokṣa », la libération du cycle des renaissances successives (saṃsāra), il faut se libérer de l’emprise de la souffrance, de l’attachement et de l’ignorance.

Aujourd’hui la croyance hindouiste est basée soit sur la foi soit sur la philosophie soit parfois un mix des deux. Il y est reconnu qu’il y a beaucoup d’approches différentes du Divin, et que toutes sont valides. Peu importe la pratique spirituelle pourvu qu’elle mène au même état de réalisation de soi. Les Veda enseignent le respect de toutes les croyances et se distinguent ainsi de la plupart des autres religions.

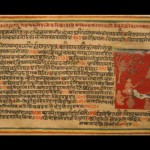

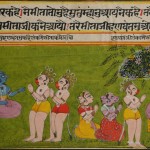

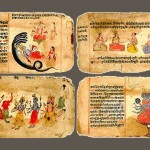

Les livres sacrés de l’hindouisme sont : les quatre Veda qui constituent le fondement de la philosophie, les Upaniṣad, le Mahābaratha, le Rāmāyaṇa, la Bhagavad Gītā.

Offrande de Fleurs, Puja

La trinité Hindoue : Brahmā, Shiva, Viṣṇu

Brahmā, le Dieu créateur symbolise la Réalité Suprême. Son épouse est la Déesse de la connaissance, de la musique et des arts.

Shiva, le Dieu destructeur du mal et de l’ignorance et aussi Dieu régénérateur. Il est souvent représenté comme un ascète nu avec un serpent à sa taille, un trident et montant un taureau blanc appelé Nandi. Son épouse (parèdre) est Parvati, ils ont deux enfants Ganesh, le Dieu à tête d’éléphant et Karttikeya (Skanda ou Murugan dans le sud de l’Inde). Ganesh est le Dieu le plus invoqué, car il est réputé pour enlever les obstacles et apporter la sagesse.

Viṣṇu, le Dieu conservateur, il est dit éternel, associé aux eaux primitives, considéré comme omniprésent avant la création de l’Univers. Son épouse, Lakshmi est la Déesse de la beauté, de la richesse. Ce n’est que plus tard que viendra la conception de Viṣṇu comme Dieu sauveur du monde, s’incarnant sous la forme de ses différents avatara(s), lorsque l’équilibre du monde est menacé.

-

-

Siddharta Birth

-

-

Roue du Dharma

-

-

Thankha Bouddhisme Tibétain

Bouddhisme

Le bouddhisme est la troisième plus grande religion du monde après le christianisme et l’islam.

Seulement 7 millions de personnes pratiquent aujourd’hui le bouddhisme en Inde en comptant nos amis réfugiés Tibétains.

Le bouddhisme fut fondé vers l’an 500 av J.C., quand le prince Siddhârta Gautama (546-324, le futur Bouddha) partit en quête de l’illumination et finit par atteindre le nirvana.

Le bouddhisme en Inde a atteint âge d’or pendant l’empire Maurya, sous le règne Ashoka (Açoka) qui se convertit au bouddhisme. A la fin de cet empire, le bouddhisme déclina et fut évincé par l’hindouisme.

Selon le Bouddha, la vie repose sur quatre nobles vérités : Duḥkha, Samudaya, Nirodha, Marga.

- La première noble vérité, Duḥkha en sanskrit est souvent traduite par « souffrance » ou « douleur », c’est-à-dire « demander à la vie ce qu’elle ne peut nous donner ».

- La deuxième noble vérité, Samudaya, les souffrances existent parce qu’il y a des causes, il est donc normal de connaître ces causes.

- La troisième noble vérité, Nirodha, la fin, la cessation, l’arrêt des souffrances.

- La quatrième noble vérité, Marga, la voie qui mène à la cessation de la souffrance.

La souffrance est provoquée par les désirs, pour se débarrasser de celles-ci il faut, suivre le chemin qui mène à la compréhension.

Une personne qui suit ce chemin se débarrasse des désirs et de la haine et réalise la paix intérieure en atteignant le « Nirvana ».

Ceci mènerait alors à la fin du cycle des renaissances de l’âme (réincarnations).

Le bouddhisme n’est pas une religion mais une philosophie. Il existe deux écoles dits véhicules dans le bouddhisme : Hinayana par ex. au Sri Lanka, plus stricte et l’école Theravada, comme nos amis Tibétains.

Il est à noter que pour l’hindouisme, le Bouddha est considéré comme la neuvième incarnation du Dieu Viṣṇu.

Temple Jaïn près de Mahabalipuram, Tamil Nadu

-

-

Un Tîrthankara est un maîtres jaïn qui a atteint l’état d’omniscience

-

-

Les Tîrthankaras sont des passeurs de gué, des libérés vivants

-

-

Seuls 24 Tîrthankara sont vénérés sur 720

Le Jaïnisme

Environs 4 millions de personnes actuellement en Inde. Fut fondé au VIème siècle av J-C par Mahariva, un contemporain du Bouddha, qui a prêché lui aussi, l’athéisme ou l’absence d’un Dieu.

Mahariva est le dernier des 24 « Tirthankara(s) » ou « Passeur de gué ». Le Jaïnisme est donc une religion sans Dieu.

Les jains pensent que seule une âme totalement pure peut atteindre la délivrance.

Pour la purifier il faut se défaire de son Karma en pratiquant le jeûne, la méditation, le Yoga.

Les Jaïns s’efforcent de ne nuire à aucune vie. On peut croiser un ascète Jaïn avec la bouche recouverte d’un mouchoir pour ne pas avaler d’insectes ou d’êtres microscopiques, et balayer devant leurs pieds pour ne pas en écraser.

Ils pensent que l’on peut obtenir la cessation des renaissances en détruisant le Karma accumulé lors de nos vies antérieures.

Les Jaïns, acétiques et non nuisibles, ont beaucoup influencé l’Hindouisme et le Yoga, qui ont emprunté le principe de l’ahimsa (la non-violence) aux Jaïns.

-

-

Jaïn, Mt Palitana au Gujerat

Mahâvîra a établi cinq manières de se débarrasser des renaissances perpétuelles :

- Ne pas détruire la vie

- Dire la vérité

- Être célibataire

- Ne rien posséder

- Ne rien accepter qui ne soit librement donné

La communauté Jaïn est strictement végétarienne, ne porte pas de cuir, pas de parfum, une femme ayant ses règles ne rentre pas dans un temple, etc.

-

-

The Golden Temple des Sikhs à Amritsar

-

-

The Golden Temple des Sikhs à Amritsar

-

-

The Golden Temple des Sikhs à Amritsar

Sikhisme

Les sikhs (littéralement, « ceux qui apprennent ») forment l’une des principales minorités religieuses en Inde. Environ 18 millions de personnes en Inde.

La religion Sikh a été créée par le Guru Nanak au XVème siècle, au Pendjab (Inde du Nord). Il est né hindou, mais dans l’enfance était autant attiré par les saints musulmans qu’hindouistes.

Ses prédications étaient pour tous, quelle que soit la religion, le sexe, la caste. Le sikhisme est à l’origine un syncrétisme de l’hindouisme et de l’islam.

Les sikhs croient en un Dieu unique, s’opposent au culte des idoles et rejettent le système des castes. Ils ont en commun avec la tradition hindoue la croyance au Karma et en la réincarnation. Leur livre sacré est le « Granth Sahib » qui est un mixe entre les écrits de textes hindous et musulmans, les propres sentences de Guru Nanak et des cinq suivant Guru.

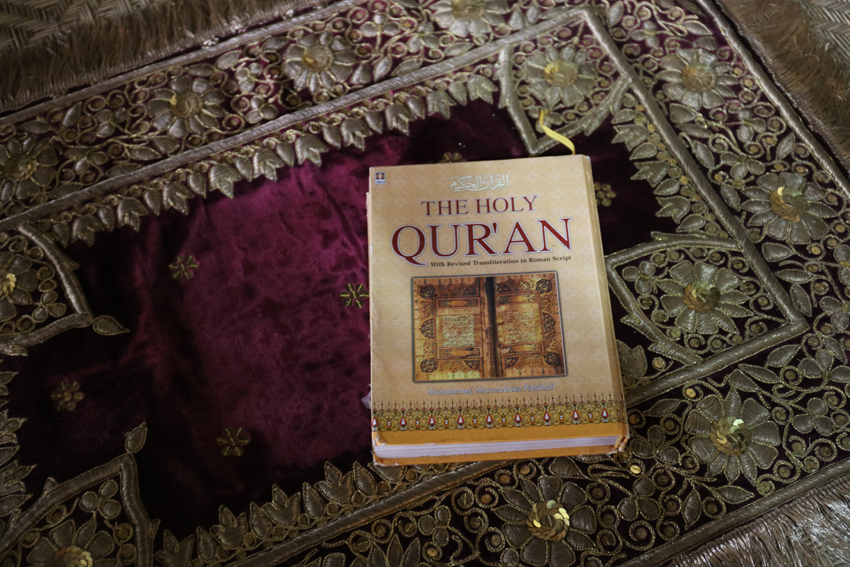

Le Coran

-

-

A Mahabalipuram la nouvelle mosquée

-

-

Beauté de la calligraphie islamique sur une mosque en Inde

-

-

Le minaret de la mosquée de Mahâbalipuram

Islamisme

Ce sont les commerçants arabes qui ont apporté leur foi en Inde au VIIIème siècle. Les musulmans constituent la plus grande minorité religieuse de l‘Inde, presque 12% de la population est à majorité « Sunnite ».

Le prophète Mahomet est le fondateur de l‘islam, né en 570 après J-C à la Mecque en Arabie Saoudite.

L’islam est une religion monothéiste très stricte : « Allah est Dieu et Mahomet est son prophète »

Le Coran, est le livre sacré des musulmans, il prône la fraternité universelle et la soumission à Allah.

Les cinq « piliers » supportent la vie religieuse des croyants :

- La profession de foi

- La prière cinq fois par jour

- Le jeûne du ramadan

- Le pèlerinage à la Mecque une fois dans sa vie

-

-

Procession Catholique

-

-

Procession Catholique

-

-

Procession Catholique

-

-

Etôle du prêtre aux couleurs liturgiques

-

-

cathédrale Sainte-Croix de Cochin

-

-

Vierge Marie à l’enfant

Christianisme

Traditionnellement, on dit que le christianisme est arrivé en Inde avec l’apôtre Saint Thomas, l’un des apôtres du Christ, qui aurait évangélisé le Kerala et le Tamil Nadu. Il serait mort martyre à Madras et enterré sur le site de la Cathédrale St Thomas. Une deuxième vague serait arrivée avec l’église Syriaque implantée vers le IV siècle avec l’arrivée des marchands Syriens venus s’établir au Kerala avec leurs familles.

La troisième vague date du XVème siècle avec l’arrivée des Portugais. On peut toujours voir le corps miraculeusement intact de Saint François Xavier à la Basilique de Don Jésus à Goa.

L‘Inde compte aujourd’hui environ 19 millions de chrétiens, la plupart vivants dans le sud (Tamil Nadu et Kerala).

Le christianisme et ses enseignements ont influencé un certain nombre d’ascètes comme Ramakrishna, d’intellectuels et le Mahatma Gandhi.

-

-

Synagogue de Cochin

-

-

Synagogue de Mumbai à Colaba

-

-

Synagogue de Cochin, Inde

Bénédictions et louanges en l’honneur du Sabbat

Judaïsme

Les juifs sont arrivés à Kochi (Cochin) au VIème siècle av J-C.

La tradition juive se réclame d‘Abraham, le père des croyants, et de Moïse, le législateur d’Israël.

Le livre saint est la Torah.

Il existe en Inde trois communautés distinctes toutes séfarades : l’une à Goa, puis on trouve les Bnei Israël dans l’état du Maharashtra et enfin les baghdadi, qui sont arrivés d‘Irak, d’Iran et de Syrie, il y a deux siècles à cause des persécutions dans leur pays. Ceux-ci pratiquent le rituel séfarade mais sans Rabin. On les trouve principalement à Mumbai et Kolkotta (Bombay & Calcutta).

-

-

Les Beni israel en Inde

-

-

Etoile de David

-

-

Jews de Cochin, Inde

La communauté juive est aujourd’hui composée d’environ 5000 membres, ceci s’expliquant par l’émigration de nombreux juifs vers Israël, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et l’Australie.

Encyclopaedia Judaïca : http://spip.rachelnet.org/spip.php?article82

-

-

Le Mazdéisme

-

-

Ahura Mazda

Zoroastrisme

C’est une religion monothéiste. Les fidèles sont appelés les parsis. Leur Dieu, Ahura Mazda, invisible et omnipotent. Le Zoroastrisme fut fondé par Zoroastre qui était prêtre et vivait en Perse orientale.

Ce sont des descendants d’immigrants venus de Perse au Xème siècle, pour fuir les persécutions musulmanes.

Leur livre sacré est le Zend-Avesta, il décrit le conflit entre le bien et le mal, est attribué à leur prophète Zarathoustra

La pratique en matière de Zoroastrisme est basée sur la responsabilité de chaque homme et femme de choisir entre le bien et le mal, cette religion rejette les pratiques comme le jeûne et le célibat.

Pour eux l’homme, mortel, comporte des composantes éternelles comme l’âme.

Ceux qui se sont bien comportés sur terre par leurs actes et paroles sont sensés avoir une existence agréable dans l’au-delà.

A l’inverse aucun écart n’entre dans la balance et l’âme errante ne devra pas rendre compte de ses actes au jour de son jugement.

La plupart des Zoroastriens en Inde vivent aujourd’hui à Mumbai (Bombay) et sont connus sous le nom de Parsis.

C’est le groupe religieux le plus urbain et le plus riche de la nation Indienne (industries, finances, hautes technologies etc.). Environ, 250 000 Pārsis dans le monde, essentiellement en Inde.

Les Pārsis n’enterrent pas leurs morts, ni ne les incinèrent. Il existe à Mumbai les fameuses « Tours du silence » ouvertes sur le ciel. Les éléments étant sacrés pour les Parsis, ceux-ci ne peuvent enterrer leurs morts pour ne pas souiller la terre, ils ne peuvent pas les incinérer pour ne pas souiller le feu, donc, ils les déposent au sommet de hautes tours et les vautours, corbeaux, charognards se chargent de leurs dépouilles en moins d’une heure.

Site officiel : http://w-z-o.org

-

-

Bahá’u’lláh

Bahaïsme Bahá’u’lláh

Présents surtout aux États-Unis, en Europe, en Inde et au Proche-Orient, les bahá’ís ont été durement persécutés en Iran. Le bahaïsme est un syncrétisme religieux dans lequel les assemblées rituelles incluent des lectures de la Bible, des Évangiles et du Coran.

La foi bahá’íe se veut une « religion mondiale indépendante ». Elle a été fondée par le Persan Mīrzā Ḥusayn-ʿAlī Nūrī, ancien disciple du Bāb (Sayyid ʿAlī Muḥammad Šīrāzī)

Les bahá’ís considèrent tous les écrits du Bāb et de Bahá’u’lláh comme divinement révélés sous l’influence du Saint Esprit.

« La vraie religion et la science ne sont pas en contradiction. Lorsqu’une religion est en opposition avec la science, elle devient une pure superstition. Ce qui est contraire à la connaissance est ignorance. Comment un homme peut-il croire à la réalité d’un fait démontré impossible par la science ? Si, contre toute raison, il y croit encore, c’est plutôt par une superstition aveugle que par la foi. Les vrais principes de toutes les religions sont conformes aux enseignements de la science. (…) la religion et la science sont les deux ailes qui permettent à l’intelligence de l’homme de s’élever vers les hauteurs, et à l’âme humaine de progresser. Il n’est pas possible de voler avec une aile seulement. Si quelqu’un essayait de voler avec l’aile de la religion seulement, il tomberait bientôt dans le marécage de la superstition, tandis que, d’autre part, avec l’aile de la science seulement, il ne ferait aucun progrès mais sombrerait dans la fondrière désespérante du matérialisme. »

Causeries de ‘Abdu’l-Bahá à Paris,

paragraphes 55.2-4 (p. 124) et 55.15-16 (p. 126)

Site officiel : http://www.bahai.org

Les minorités religieuses tribales

A ce sujet voir le livre « AU PAYS DES FEMMES GIRAFES » de Vitold de Golish, expéditions 1955 et 1957 en Birmanie, assisté de Pierre de Arceluz.

Texte et photographies de Vitold de Golish, Éditions Arthaud (1958)

- Kukis

- Nagas

- Bodos

- chakmas

- hajongs

La moitié de ces tribus primitives qui composent cette région de l’Inde sont soit bouddhistes soit animistes, d’autres partiellement converties au christianisme à une époque récente.

Les Kukis

Ils font partie des tribus sauvages mongoloïdes reconnues en Inde. On les trouve réparties essentiellement dans le Nord-Est de l’Inde, Myanmar (Birmanie), et au Bangladesh. Traditionnellement animiste, hélas ils ont été convertis par différents missionnaires (Chrétiens, Protestants, Baptistes etc.)

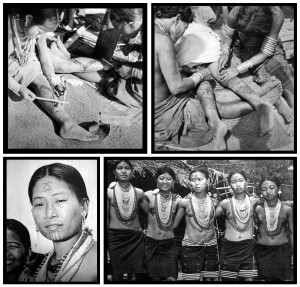

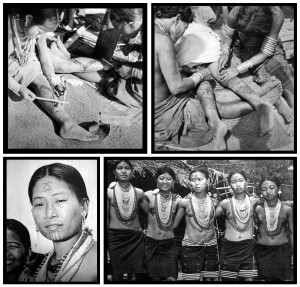

Les Nagas

Ils sont aussi répartis dans la région du Nord-Est de l’Inde, ils sont environ deux millions et demi. Les Nagas sont divisés en 30 tribus entre les États du Nagaland, Manipur, Assam, Arunachal Pradesh, Myanmar (Birmanie).

Les structures sociales et religieuses étaient variables, chaque clan vivait en autarcie et avait ses propres repères culturels. Leurs cultures étaient pratiquement demeurées inchangées avant l’arrivée des missionnaires (essentiellement des Baptistes au XXème siècle).

On ne sait pas grand chose sur leur vie, à part qu’ils étaient des chasseurs cueilleurs, les guerres tribales étaient fréquentes. Les Nagas étaient des coupeurs de têtes jusque dans les années 1960, Cette coutume a été interdite en 1991.

De nos jours, les Nagas sont évangélisées à plus de 80 %.

Avec l’influence des missionnaires, la pratique du tatouage traditionnel a diminué. Bien qu’en déclin, elle joue encore un rôle important dans leurs coutumes. Il est d’usage pour les jeunes filles en âge de se marier de se faire tatouer les jambes et le front. Les tatoueurs font pénétrer la teinture, qui vient d’une plante, sous la peau à l’aide d’une aiguille fichée au bout d’un bâtonnet. Sur les jambes, les dessins géométriques préservent le corps des morsures de Hla, le vampire légendaire qui se nourrit du sang des femmes et en même temps des serpents.

Les villages nagas étaient entourés de palissades défensives. Deux bâtisses particulières s’y distinguaient le morung c’est-à-dire le dortoir des hommes et le dortoir des femmes. Les hommes du village ne pouvaient accéder au dortoir des femmes, seuls les hommes d’un autre village pouvaient le faire.

Site officiel du Nagaland : http://nagaland.nic.in

Les Bodos ou Boros

Les Bodos sont les premiers et authentiques habitants de l’Assam, ils font partie de la Constitution Indienne. Ils parlent le Bodo, d’origine tibéto birmane. Selon le dernier recensement de 1991, ils sont 1,2 million d’individus, soit 5,3 % de la population totale de l’État.

A l’indépendance de l’Inde en 1947, les Bodos constituaient 49 % de la population totale de l’Assam, mais les migrations et les colonisations successives de musulmans d’origine Bengalis, et d’autres communautés, les ont relégué au rang de minorité.

Ces migrations ont eu pour conséquence la spoliation de leurs terres et une perte de leur force économique et de leur identité.

La boisson traditionnelle favorite du Bodos est la bière de riz (Zu Mai), signification : Zu : bière, et Mai : riz.

Beaucoup de familles élèvent leurs propres vers à soie de riz. Le tissage est une autre partie intégrante de leur culture. On enseigne aux filles à tisser très jeunes. La plupart des femmes tissent leurs propres vêtements « Dokhnas » et châles. Les Bodos sont également de merveilleux artisans avec les produits en bambou.

Leur religion

La pratique en matière de religion est un mix entre la foi primaire animiste, l’hindouisme et le christianisme.

Bathouism (foi des Bobo) n’est pas strictement animiste bien que des étrangers l’aient pensé. Il est basé sur la croyance d’un Dieu infini et éternel appelé Obonglaoree. La légende dit que le Dieu infini s’est fatigué de son existence informe et a pris la forme d’un être humain appelé Jiw Borai, ou vieille âme. C’est une façon d’honorer ses ancêtres. Le chiffre « Cinq » est un nombre symbolique important dans la religion Bobo.

Des efforts ont été faits pour identifier le Dieu « Jiw Borai » avec le Dieu hindou « Siva ». Plusieurs éléments de l’hindouisme ont été incorporés dans la religion des Bodos avec le temps.

Il n’y a pas d’endroit cultuel fixe pour le Bodo. L’autel est placé dans n’importe quel endroit commode autour de la maison, habituellement dans la cour. Pour le festival le plus important des Bodo, le Kherai Puja, l’autel est placé dans la rizière pour les rituels de fertilité au printemps.

En dépit de l’avancée de l’hindouisme dans la culture Bodos, les pratiques hindoues telles que les castes et la dot ne sont pas pratiquées. Ils sont non-végétariens.

Lire sur ce sujet :

Le Bodos : Enfants du Bhullumbutter, édité par Thomas Pulloppillil et Jacob Aluckal, d’abord édité 1997

Site web : http://udalguri.gov.in/bodo.htm

Les Chakmas

Ils vivent sous l’autorité d’un roi. Leur système social est original, ils ont conservé l’ancien classement en gutthi(s) (premiers clans des Chakma), issus de groupements historiques autour du chef de village. Avec l’accroissement de leur peuplade, les gutthi(s) ont donné naissance aux Goja(s).

Ils se nomment eux-mêmes Changma.

La langue chakma, le Changma Kodha, appartient au groupe dit « bengali-assamais ». Elle est donc apparentée à ce titre à la langue Indo-européenne. Le Chakma a sa propre écriture mais celle-ci est sur le point de disparaître car beaucoup de Chakma(s) n’ont pas l’occasion d’apprendre leur langue à l’école.

Les Chakma(s) sont un peuple originaire du Nord-Est de l’Inde (Arunachal Pradesh), et du Bangladesh, région de collines surplombant le delta du Gange, qui abrite une douzaine d’ethnies très différentes de la majorité bengalie par leur mode de vie, leur langue, leur religion, leur culture et même leurs traits physiques.

Depuis plus de cinquante ans, ces peuples subissent au Bangladesh, des agressions de ceux qui veulent les chasser de leur terre (persécutions, massacres). Nombre d’entre eux ont dû quitter le Bangladesh pour se réfugier en Inde et dans le monde entier.

Les Chakma(s) sont bouddhistes.

« Ajha » (en langue chakma signifie) « espoir ».

Les Hajongs

D’origine tibéto-birmane, les Hajongs constituent une population qui habitent les piémonts méridionaux du Megalaya (Son nom signifie la « Demeure des nuages » en sanskrit). Les populations tribales d’origine aborigènes étaient appelées. « Les hommes des montagnes » (Hill tribes). Lors du recensement de 1951, ils étaient une trentaine de milliers à être établis dans le Pakistan oriental de l’époque. Ils sont pour la plupart hindouisés ou christianisés par l’action des missionnaires.

Site officiel du Megalaya : http://meghalaya.gov.in:8080/megportal/